IV. PRESENTATION DE LA CROIX-ROUGE

Fondée en 1864 par Henry Dunant, la Croix-Rouge a pour vocation de prévenir et d'apaiser toutes les souffrances. En France, à la croisée du secourisme, de la solidarité et de la santé, elle est présente sur tous les fronts de la détresse sociale. Son champ d'action se déploie également dans le cadre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui regroupe 185 Sociétés Nationales et 97 millions de volontaires dans le monde.

IV. 1. Le mouvement Croix-Rouge

IV.1.1. Organisation

Présente dans 185 pays et regroupant 97 millions d'hommes et de femmes, la Croix-Rouge est aujourd'hui la plus importante organisation humanitaire du monde.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comprend le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la fédération internationale et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Bien que leurs activités soient différentes, les composantes du Mouvement sont unies par les mêmes Principes fondamentaux (humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité) ainsi que par l'usage d'emblèmes communs.

IV.1.1.1. Le CICR

Créé en 1863, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) est

à l'origine du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Créé en 1863, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) est

à l'origine du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le CICR a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de la guerre et de la violence.

Il dirige et coordonne les activités internationales de secours du Mouvement dans les situations de conflits.

Il s'efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels. Gardien du droit humanitaire, le CICR a été mandaté par la communauté internationale pour veiller notamment à son application par les parties au conflit.

Institution humanitaire suisse, indépendante et privée, dont le siège est à Genève, le CICR est présidé depuis 2000 par M. Kellenberger.

IV.1.1.2. La Fédération Internationale

![]() La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, basée à Genève, est principalement chargée du soutien et

de la coordination des Sociétés Nationales, lors des opérations de secours aux

victimes de catastrophes naturelles, et de l'aide au développement des Sociétés

Nationales les plus démunies.

La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, basée à Genève, est principalement chargée du soutien et

de la coordination des Sociétés Nationales, lors des opérations de secours aux

victimes de catastrophes naturelles, et de l'aide au développement des Sociétés

Nationales les plus démunies.

IV.1.1.3. Les Sociétés Nationales

Les Sociétés Nationales, comme la Croix-Rouge Française, incarnent l'œuvre et les principes du Mouvement. Leurs nombreuses activités sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque pays : secours d'urgence, services de santé et d'assistance sociale, aide aux personnes en difficulté, aide aux réfugiés, formation des personnels de santé, etc.

Les Sociétés Nationales peuvent intervenir dans des pays tiers à la demande de la société nationale concernée, sur appel de la Fédération (catastrophes, développement) ou sous coordination du CICR (zones de conflits).

IV.1.1.4. La conférence internationale de la Croix-Rouge

Plus haute instance de la Croix-Rouge, elle constitue le cadre du dialogue entre les Etats qui ont adhéré aux Conventions de Genève (pratiquement tous les Etats du monde), le CICR, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Fédération Internationale.

Elle se réunit en principe tous les quatre ans pour débattre des problèmes liés à la mise en œuvre du Droit international humanitaire et à l'action menée par le Mouvement International en faveur des victimes des conflits et des catastrophes naturelles ou technologiques.

IV.1.2. Historique

Le 24 juin 1859 ...

Dans la Province de Mantoue, au nord de l'Italie, un petit village entre ce jour là dans l'histoire : c'est Solferino.

Dans la Province de Mantoue, au nord de l'Italie, un petit village entre ce jour là dans l'histoire : c'est Solferino.

L'Empereur Napoléon III, à la tête d'une armée franco piémontaise, écrase les Autrichiens. C'est une bataille extrêmement meurtrière. Des milliers de blessés agonisent faute de soins. Des appels aux secours restent sans réponse. Témoin de cette tragédie, un citoyen suisse, Henry Dunant, improvise des secours avec le concours des populations civiles locales.

Il assiste sans discrimination les soldats des deux camps. Fortement ébranlé par ce qu'il vient de voir, Henry Dunant publiera à son retour l'un des premiers reportages de guerre : «Un Souvenir de Solferino» dans lequel il dénonce les horreurs des combats.

... La Croix-Rouge est née !

A partir de ce jour, des milliers d'hommes, de civils, de soldats, de prisonniers auront droit à ces gestes fraternels qui rendent moins cruelles les heures d'épreuve et de souffrance.

5 ans après Solferino, l'idée d'Henry Dunant a fait son chemin. Un comité de 5 personnes s'est constitué à Genève afin d'examiner les moyens à mettre en œuvre pour protéger les blessés sur les champs de bataille.

Une conférence internationale se réunit à

Genève. Seize nations y participent, dont la France. Ils décident de créer, dans chaque pays, des comités de secours et choisissent un

emblème : une croix rouge sur fond blanc.

Une conférence internationale se réunit à

Genève. Seize nations y participent, dont la France. Ils décident de créer, dans chaque pays, des comités de secours et choisissent un

emblème : une croix rouge sur fond blanc.

Les Etats adoptent des règles internationales définissant le sort des personnes aux mains de l'ennemi et qui ne participent pas au combat : ce sont les Conventions de Genève dont la première vit le jour le 22 août 1864.

Les conventions de Genève

Le Droit International Humanitaire a été adapté au fil des ans, sous l'égide du CICR, en fonction de l'évolution de la guerre moderne. Depuis 1949, quatre Conventions et deux Protocoles additionnels garantissent des droits fondamentaux aux blessés, aux prisonniers et aux populations civiles, qu'il s'agisse d'un conflit armé international ou interne.

IV.1.3. Les 7 principes

Les Principes Fondamentaux constituent le fondement du Mouvement ; ils fixent son orientation, son éthique, sa raison d'être et sa nature particulière. Ils garantissent la cohésion interne du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont le rayonnement est universel. Dans leur globalité, ils sont la « Charte » caractérisant le Mouvement et constituent son caractère réellement unique.

IV.1.3.1. Le principe de mission

Humanité

Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.

Impartialité

Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité

Afin de garder la confiance de tous, le mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance

Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leur activité humanitaire et soumise aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes du Mouvement.

IV.1.3.2. Les principes de comportement

Volontariat

Il est un Mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité

Il ne peut y avoir qu'une seule société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider, est universel.

Figure 1 : l'un des 7 principes de la Croix-Rouge

IV.2. La Croix-Rouge Française

Acteur de référence dans le domaine de l'action humanitaire, la Croix-Rouge française mène un combat de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes.

S'appuyant sur 50.000 bénévoles et 16.000 salariés, l'association met en oeuvre au quotidien tous les moyens à sa disposition pour remplir les missions qu'elle s'est fixée.

IV.2.1. Présentation

IV.2.1.1. Une association avant tout

La Croix-Rouge française est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1945. Son fonctionnement, défini dans les statuts adoptés par l'assemblée générale, est donc le même que pour toutes les autres associations.

Les instances nationales définissent et appliquent la politique et les orientations de l'association. Elles s'appuient pour cela sur un réseau important de structures, présentes dans toute la France.

IV.2.1.2. Une présence nationale

Forte d'un réseau constitué de 1075 délégations

locales, 100 délégations départementales et 559 établissements agissant dans le

domaine sanitaire, médico-social et de la formation, la Croix-Rouge française assure une présence sur l'ensemble du territoire français, y compris

dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM).

Ce maillage territorial exceptionnel lui permet d'assurer au mieux ses missions

fondamentales de proximité auprès des personnes en difficulté.

IV.2.1.3. Une dimension internationale

La Croix-Rouge française est

l'une des 185 sociétés nationales qui composent le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Cette dimension lui permet d'apporter la contribution de la France aux actions qui tendent, à travers le monde, à alléger la misère et les souffrances

des hommes.

IV.2.2. Historique

IV.2.2.1. A l'origine de la Croix-Rouge

Le 24 juin 1859, les armées franco piémontaise et autrichienne s'opposent à Solferino, en Italie. L'affrontement est meurtrier : 40 000 morts et blessés gisent, abandonnés, sur le champ de bataille.

Bouleversé par cette scène, le genevois Henry Dunant organise les secours et entreprend de soigner les blessés sans distinction de nationalité, aidé par les femmes du village de Castiglione. Pour exorciser ce qu'il a vu, Henry Dunant publie en 1862 un souvenir de Solferino. Il espère toucher les gouvernements européens quant au sort des blessés militaires, et pose les premiers principes de ce que deviendra la Croix-Rouge.

Le Comité international et permanent de secours aux blessés militaire (futur Comité International de la Croix Rouge), est fondé en 1863 autour des idées de Dunant. Il parvient en quelques mois à réunir 16 Etats au sein d'une conférence diplomatique, qui aboutit le 22 août 1864 à la signature de la première Convention de Genève.

IV.2.2.2. Des origines à 1914

1864 : naissance de la Croix-Rouge en France

La France est l'une des premières à signer cette Convention et à créer sa société nationale de Croix-Rouge. C'est Henry Dunant lui-même qui en prend l'initiative, en appelant le 25 mai 1864 de grands noms français à créer la Société de Secours aux Blessés Militaires (SSBM). Cette première assemblée nomme le duc de Montesquiou Fezensac président.

L'épreuve de 1870

La mission première de la Croix-Rouge est alors de secourir les blessés militaires. Mais lorsque éclate en 1870 la guerre contre la Prusse, l'association n'est pas prête : elle ne possède ni finances ni personnel formé. De plus, contrairement à l'ennemi, elle est très mal perçue par le Service de santé militaire et les soldats n'ont aucune connaissance des Conventions de Genève. Pourtant, en très peu de temps, la SSBM va constituer un réseau de 400 comités et obtenir des fonds pour créer des ambulances. L'élan est donné.

1871 - 1914 : l'organisation d'une société

Dès lors, la SSBM ne va cesser d'innover. Elle porte désormais secours non seulement aux mutilés de guerre, par des allocations financières et la création de prothèses, mais aussi aux veuves et orphelins de soldats.

Mais en 1979, des désaccords entre membres quant à la participation des femmes et à la formation du personnel d'intervention provoquent une première scission. Naît l'Association des Dames Françaises (ADF), menée par le Dr Duchaussoy. Une seconde scission a lieu en 1881 sur fond du même débat : l'Union des Femmes de France (UFF) se veut exclusivement féminine, Emma Koechlin Schwartz à sa tête. Elles tiennent toutefois à coordonner leurs actions au sein d'un Comité Central créé en 1907.

Ces trois associations, reconnues d'utilité publique et validées par le CICR, sont les seules organisations à pouvoir seconder le service de santé de l'armée, désormais convaincu de leur utilité en cas de guerre.

IV.2.2.3. 1914 - 1918 : la première guerre mondiale

Ainsi, dès les premiers jours d'août 1914, les trois sociétés de la Croix-Rouge française sont en mesure de mettre en place infirmeries de gares et hôpitaux auxiliaires, pour lesquels elles sont les seules habilitées, mobilisant plus de 68 000 infirmières qu'elles ont formées. Elles vont aussi développer nombre d'actions sur tout le territoire.

IV.2.2.4. 1919 – 1939 : développer les actions en temps de paix

Durant l'entre deux guerres, SSBM, ADF et UFF continuent d'apporter leur aide aux anciens militaires et aux régions dévastées. Cependant, la population civile a été très touchée, il est nécessaire de poursuivre l'aide qui lui a été apportée tout au long du conflit.

La création de la Ligue Internationale des sociétés de Croix-Rouge (aujourd'hui Fédération) et le pacte de la SDN (28 juin 1919) vont dans le sens de la reconstruction humaine. Les sociétés s'attachent de fait à soigner et à venir en aide aux plus démunis pour que ne se propagent et ne s'aggravent les maladies infectieuses. Les comités, à Paris comme en province montent des dispensaires, offrant des soins de plus en plus complets, et des structures d'accueil et de soutien aux populations fragiles.

IV.2.2.5. 1939 - 1945 : la seconde guerre mondiale

L'entrée en guerre et l'important exode de la population vers le Sud incite la SSBM, l'ADF et l'UFF à se regrouper pour optimiser leurs possibilités d'action et leurs moyens, mais aussi pour faciliter les rapports avec les différents protagonistes de ce conflit. Ainsi, par le décret du 7 août 1940, les trois sociétés fusionnent en une association unique, la Croix-Rouge Française telle qu'elle existe aujourd'hui.

Cette guerre nécessite la création de nouvelles activités, comme la section des conductrices ambulancières et les équipes d'urgence. La mobilisation des bénévoles durant ces 6 années sera immense et se nouera essentiellement autour de la population civile et des prisonniers de guerre. Elle vaudra à la Croix-Rouge française, en 1946, la Légion d'Honneur pour services rendus à la Nation.

IV.2.3. Les Instances Nationales

La Croix-Rouge française est organisée, comme toute association loi 1901, autour d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'un président assisté d'un bureau national.

L'association s'appuie également sur deux instances de conseil et de surveillance : le comité des sages et la commission nationale de surveillance.

Les services centraux assurent quant à eux la mise en oeuvre de la politique et des orientations de l'association.

IV.2.3.1. Les instances décisionnaires

L'assemblée générale

C'est au cours de l'assemblée générale annuelle que sont prises les décisions sur les questions importantes qui concernent la vie de l'association et que sont définies les orientations pour les années à venir. C'est aussi à cette occasion que les comptes de l'association pour l'année passée, ainsi que les budgets prévisionnels pour l'année à venir, sont approuvés.

Réunie au moins une fois par an, elle est composée des membres du conseil d'administration, des délégués régionaux, des présidents de délégation départementale, ainsi que d'un délégué par département.

Le conseil d'administration

Dans le cadre des orientations décidées par l'assemblée générale, le conseil d'administration définit la politique annuelle de la Croix-Rouge française, délibère sur les affaires qui engagent l'association de manière importante, vote le budget, maintient l'unité de la Croix-Rouge française et exerce sa tutelle sur toutes les activités.

Par ailleurs, il détermine les modalités de la gestion des établissements, adopte les règlements relatifs aux différentes activités, contrôle la bonne application des statuts et du règlement intérieur.

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et se compose de 31 membres, dont 28 élus par l'AG et 3 désignés par le Conseil d'Etat, l'Académie de Médecine et l'Ordre des Médecins.

En outre, quatre personnalités désignées par les ministres de l'Intérieur, de la Santé, de la Défense et des Affaires étrangères et cinq représentants des syndicats (CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO) y assistent avec voix consultatives.

Le président et le bureau national

Elu par le conseil d'administration en son sein,

le président conduit la politique de la Croix-Rouge française. Il veille au respect des statuts et du règlement intérieur et est garant de la neutralité, de

l'indépendance et de l'unité de l'association. Il préside le conseil

d'administration et assure l'exécution des délibérations de celui-ci.

Elu par le conseil d'administration en son sein,

le président conduit la politique de la Croix-Rouge française. Il veille au respect des statuts et du règlement intérieur et est garant de la neutralité, de

l'indépendance et de l'unité de l'association. Il préside le conseil

d'administration et assure l'exécution des délibérations de celui-ci.

Il est élu pour quatre ans et est assisté dans sa tâche par le bureau national, composé de neuf membres. Il exerce sa fonction de manière bénévole. Le président actuel de la Croix-Rouge française est le professeur Jean-François Mattei.

IV.2.3.2. Les instances de conseil et de surveillance

Le comité des sages

Le comité des sages a un rôle consultatif : il est force de proposition à l'égard du président et du conseil d'administration.

Il est composé de 10 membres adhérents de l'association et élus par le conseil d'administration pour 4 ans, sur proposition du président. Ils sont choisis en raison de leurs compétences dans des domaines propres aux activités de la Croix-Rouge Française.

La Commission Nationale de Surveillance

La commission nationale de surveillance informe l'assemblée générale sur l'ensemble de la gestion de l'association. Elle intervient devant le conseil d'administration à la demande de ce dernier, et à chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, pour l'informer et lui présenter ses observations. Elle est force de proposition à l'égard du président et dispose de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, tant au niveau national que local.

La CNS comprend 9 membres élus par l'assemblée générale pour 4 ans. Ces derniers sont choisis au sein des adhérents de la Croix-Rouge française.

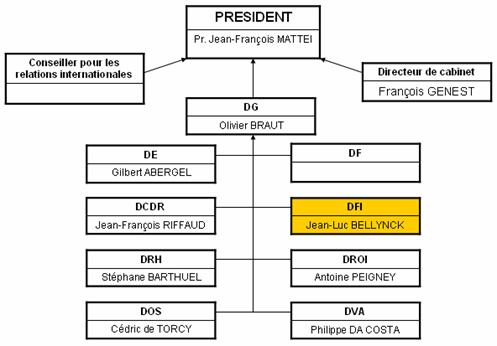

IV.2.3.3. Les services centraux

Les services centraux assistent le président pour la gestion courante et la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration et du bureau national.

Ils assurent une mission de soutien auprès des délégations et établissements de la Croix-Rouge Française.

Ils sont dirigés par un directeur général, nommé par le président sur avis conforme du conseil d'administration, et se répartissent en 9 directions :

- Générale (DG),

- Communication et Développement des Ressources (DCDR),

- Etablissements (DE),

- Formation (DF),

- Financière (DFI),

- Opérations de Solidarité (DOS),

- Ressources Humaines (DRH),

- Relations et Opérations Internationales (DROI),

- Vie Associative (DVA).

Figure 2 : Organisation des Directions

IV.3. La Direction Financière

Elle est dirigée par Jean-Luc BELLYNCK et se compose de 9 Services :

- Relations bailleurs de fonds,

- Département comptabilité des services centraux,

- Service consolidation,

- Département contrôle de gestions

- Département Trésorerie et placements

- Département logistique,

- Service du patrimoine,

- Département des Systèmes d'Information.

IV.3.1. La Direction des Systèmes d'Information

Il existe 3 services au sein de la DSI :

- la Cellule d'Accompagnement au Déploiement (CAD),

- la Cellule d'Assistance Pléiades (CAP),

- l'exploitation informatique.

La DSI est dirigée en la personne de Laurent MONNET, Jean-Paul BEZIE assurant l'intérim en cas d'absence de ce dernier.

IV.3.2. Le Pôle Support : la Cellule d'Accompagnement au Déploiement

La CAD s'occupe de développer et d'améliorer l'intranet de la Croix-Rouge Française ainsi que de résoudre les problèmes informatiques des salariés et des bénévoles de la Croix-Rouge Française sur l'ensemble de son territoire (siège et structures nationales). Cette assistance se fait donc à travers des outils de communication (téléphone, emails) mais également via une mission de proximité.

Mon stage s'est essentiellement déroulé au sein de ce service, tout d'abord à temps plein, puis à mi-temps, une semaine sur deux, en alternance avec le pôle exploitation.

IV.3.3. Le Pôle Exploitation

Le pôle exploitation est en charge de résoudre principalement les problèmes techniques nécessitant des droits administrateurs systèmes et réseau. Ils interviennent donc sur les postes utilisateurs comme sur les différents serveurs (ISA, Active Directory, de fichiers, MOM, etc.)

Figure 3 : organigramme de la DFI

IV.4. Les Structures Nationales

De par ses statuts, la Croix-Rouge Française est une personne morale et une entité juridique unique.

Pour mener à bien ses missions de proximité, elle s'appuie sur un puissant réseau de délégations et d'établissements agissant à l'échelon régional, départemental et local.

IV.4.1. Un maillage territorial exceptionnel

IV.4.1.1. Le territoire national intégralement couvert

Grâce à son réseau de 1075 délégations locales actives dans toute la France, ainsi que ses 559 établissements oeuvrant dans les domaines sanitaire, médico-social ou de la formation, la Croix-Rouge Française dispose d'une grande capacité d'intervention pour mener à bien ses missions sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM).

Chaque délégation locale de la Croix-Rouge possède une zone d'intervention qui peut s'étendre au-delà de la commune dans laquelle elle est implantée. Toutes les villes et tous les villages français peuvent ainsi bénéficier de ses actions.

IV.4.1.2. La proximité : un atout

S'appuyant sur ses 50.000 bénévoles et 16.000 salariés, l'association peut, grâce à sa présence partout en France, intervenir au plus près des personnes qui ont besoin de son soutien et de son aide. Cette proximité est indispensable afin d'humaniser la prise en charge des personnes démunies, des victimes d'accident, des patients...

IV.4.2. L'organisation régionale

La Croix-Rouge Française repose sur une organisation lui permettant d'intervenir à n'importe quel échelon géographique.

IV.4.2.1. Les Instances Nationales

Les instances nationales définissent et appliquent la politique et les orientations de l'association.

IV.4.2.2. Les Délégations Régionales

Les 22 délégations régionales (DR), présentes dans chaque région administrative métropolitaine, ont une triple mission :

- Coordination : interlocutrices privilégiées des autorités régionales, elles sont habilitées à percevoir toute subvention régionale ;

- Formation : elles initient ou coordonnent selon les cas les actions de formation dans leur région ;

- Médiation : à la demande des délégations départementales.

Les DR sont administrées par un conseil constitué de 2 représentants par délégation départementale, dont le président. Elles sont représentées par un délégué régional.

IV.4.2.3. Les Délégations Départementales

Les 100 délégations départementales (DD), déterminent l'action de la Croix-Rouge dans leur zone d'intervention dans le cadre de la politique arrêtée par les instances nationales. Elles élaborent un plan d'action départemental, favorisent et contrôlent la réalisation de projets locaux, suivent et coordonnent les activités des établissements dont elles ont la charge.

Les DD sont administrées par un conseil composé d'au moins 7 membres, dont le président de chaque délégation locale présente dans le département. Elles sont représentées par un président départemental.

IV.4.2.4. Les Délégations Locales

Les 1075 délégations locales (DL) sont chargées, dans leur zone d'action :

- d'appliquer les orientations et les décisions arrêtées par les instances nationales et leur délégation départementale ;

- de concevoir, mettre en oeuvre, développer et évaluer les actions s'inscrivant dans la durée et répondant aux besoins locaux ;

- de s'assurer des moyens financiers réguliers et des ressources humaines suffisantes pour mener à bien ces activités dans la durée.

Les DL sont administrées par un conseil, dont le nombre de membres est compris entre 5 et 15, élu par les adhérents inscrits dans la délégation. Elles sont représentées par un président local.

IV.4.2.5. Les Etablissements

Les 559 établissements de la Croix-Rouge Française concourent à la réalisation des missions de l'association par leur action en complémentarité avec les autres établissements et les délégations. Ils interviennent dans 3 secteurs :

- Sanitaire ;

- Social et médico-social ;

- Formation initiale et continue.

Chaque établissement est administré par un conseil de surveillance qui définit les priorités et est responsable de sa gestion.