IV . PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

4.1. Secteur d’activité

La Société Nationale des Chemins de fer Français est un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC). Son effectif sera inférieur à 170 000 employés à la fin 2004 et de l’ordre de 245 000 pour l’ensemble du groupe.Le groupe exerce l’essentiel de ses activités dans le secteur des transports y compris routier. Il constitue l’un des tous premiers groupes de transport terrestre en Europe. Sa présence est mondiale dans les métiers de l’organisation et de la distribution de transports.Il est composé de la SNCF elle-même (maison mère) et de l’entité SNCF Participations qui regroupe plus de cinq cents filiales. La mission de l’établissement public est le transport ferroviaire et la gestion des infrastructures pour le compte de Réseau Ferré de France (RFF). Ses filiales rassemblent les activités et les compétences dédiées à la constitution d’une offre complète au service du transport de voyageurs comme du fret (transport de marchandises) ou à la mise en valeur des actifs de la SNCF.

Le chiffre d’affaires du groupe a été de 22,5 milliards d'euros en 2003.Le trafic 2003 se répartit comme suit:

• Voyageurs grandes lignes

=> 53,1 milliards de voyageurs par kilomètre dont 39.6 milliards de voyageurs par kilomètre pour le TGV.

• Voyageurs Ile-de-France

=> 572 millions de voyageurs.

• Fret

=> 121 millions de tonnes de marchandises.

4.2. L'entreprise4.2.1. Historique : la SNCF en quelques dates

1938: création de la SNCF

C’est en 1938 que les droits d’exploiter et de construire des chemins de fer antérieurement détenus par les cinq grandes compagnies concessionnaires (Nord, Est, Paris-Orléans, Paris-Lyon-Méditerranée et Midi) et deux réseaux d’état (Etat et Alsace Lorraine) furent confiés par décret-loi à une entreprise unique régie par le code du commerce, la SNCF, pour une durée de 45 ans.1972: décentralisation de la SNCF

A compter du 23 décembre 1971, l’autonomie de gestion de l’Entreprise ainsi que la structure administrative de la SNCF sont réformées par la création de 25 régions désignées par le siège de la région (exceptée l’Ile de France).1983: transformation de la SNCF en EPIC

A la suite du vote de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), la SNCF devient un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) le 1er janvier 1983.

L’EPIC est un organisme public avec personnalité morale et autonomie financière, chargé de gérer un service dans l’intérêt général. Il doit rechercher l’équilibre de sa balance économique et ses dépenses et assurer des missions de service public.

En échange de ses missions de service public (« transport de la vie quotidienne » exceptés les trajets « Grandes Lignes »), qui ont un coût, la SNCF reçoit une compensation financière de l’Etat. Elle reçoit de l’Etat et des Collectivités Locales des aides financières destinées à harmoniser les conditions de concurrence entre le transport ferroviaire et les autres modes de transport.1997: création de Réseau Ferré de France (RFF)

Le 15 février 1997, la loi «en vue du renouveau ferroviaire» créé l’établissement public «Réseau Ferré de France» dont la mission consiste à promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable. Les actifs d’infrastructure de la SNCF sont transférés à RFF avec reprise de la dette associée.La SNCF, libérée d’une partie de sa dette, se recentre sur ses objectifs d’entreprise publique ; servir le client aux meilleures conditions de prix et de qualité et assurer la gestion de l’infrastructure ferroviaire.La SNCF conserve donc l’essentiel des attributions qu’elle exerçait en propre et confie à RFF les responsabilités financières qu’elle exerçait pour le compte de l’Etat : choix et financement des investissements, financement du compte de gestion de l’infrastructure, perception des redevances. RFF se substitue à l’Etat pour rémunérer la SNCF pour sa mission de gestion de l’infrastructure, non plus sur la base d’une contribution déconnectée de la prestation fournie, mais dans le cadre d’une convention liant prestations et rémunérations. Le nouvel EPIC ainsi créé, perçoit de la SNCF des «droits de péage» pour l’ensemble des trains circulant sur le réseau. Il en serait de même si d’autres opérateurs ferroviaires venaient à exploiter des liaisons voyageurs ou Fret sur le réseau français.

Figure 1: Les échanges entre l'Etat, la SNCF et RFF

4.2.2. Organisation de la SNCF

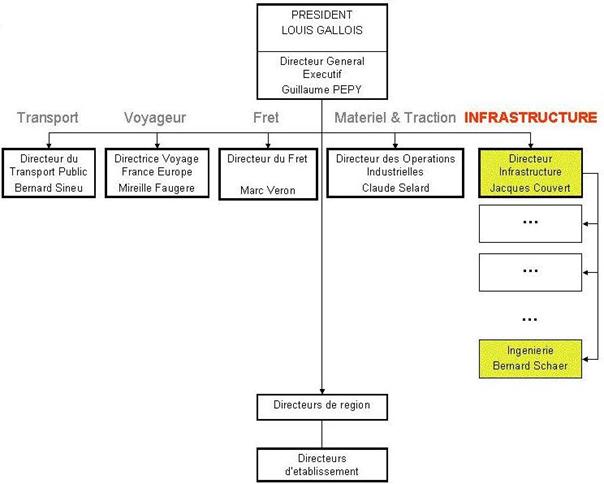

Figure 2: Organigramme général de la SNCFIntéressons nous maintenant à la branche de l’organigramme de la SNCF où se déroule mon stage.L’Infrastructure regroupe 60 000 personnes qui font vivre le réseau ferré, assurent la sécurité ferroviaire, gèrent la fluidité des trafics, suivent l’entretien et la construction de nouvelles lignes. 14 000 trains circulent chaque jour en moyenne et 31 000 Km de lignes sont entretenues pour le compte de RFF.

4.2.3. L’infrastructure

L’Infrastructure regroupe trois domaines de compétences:

- l’équipement,

- l’exploitation,

- l’ingénierie.L’Infrastructure à la SNCF est l’entité responsable en terme de fiabilité et de sécurité de toutes les installations liées à la circulation des trains sur le territoire : les voies, les caténaires, la signalisation, les télécommunications, etc. Dans ce cadre, les missions principales de l’Infrastructure sont d’assurer la circulation des trains, de concevoir et d’étudier les projets ferroviaires, d’effectuer la maintenance du réseau et de veiller à la sécurité de l’ensemble des équipements. A ce titre, différentes directions sont déléguées à l’Infrastructure dont deux qui nous intéressent tout particulièrement pour le projet MGV : l’Ingénierie (IG) de laquelle dépend le projet et la Maintenance de l’Infrastructure (IEM), commanditaire du MGV.

Créée en 1998, la Direction de l'Ingénierie de la SNCF, au sein de la branche Infrastructure, assure les missions de production d'études et d'expertise dans les domaines des infrastructures et du patrimoine immobilier.4.2.4. La Direction de l’Ingénierie

L’Ingénierie est une entité de 3400 personnes, qui vise à développer et à améliorer le réseau ferroviaire français. Environ 1500 personnes sont regroupées à Saint-Denis, les autres étant réparties en cellules sur le territoire. Son chiffre d’affaires est de 280 M€.

L’Ingénierie, elle-même, est découpée en plusieurs Directions qui correspondent à toutes les spécialités liées à la circulation des trains. C’est en tant qu’assistante à la maîtrise d’ouvrage que l’Ingénierie a été mandatée pour développer un train de mesures souhaité par la Maintenance.

Les différentes missions de l’Ingénierie sont:

=> pilotage de l'ensemble de l'Ingénierie:

• assurer la maîtrise d’œuvre générale des projets d’infrastructure et d’aménagement,

• réaliser des prestations en assistance à maîtrise d’ouvrage et en maîtrise d’œuvre,

• concevoir et faire développer des produits systèmes,

• assurer l’assistance technique, le conseil et l’expertise auprès des clients internes et externes,

• élaborer des référentiels techniques et participer à la normalisation,

• participer à des études préalables d’aménagements,

• piloter techniquement et fonctionnellement les ingénieries régionales

=> développement des produits et systèmes (suivi des produits et maintenance évolutive),

=> direction et management de projets études de conception de projets d’infrastructures et suivi de réalisation.

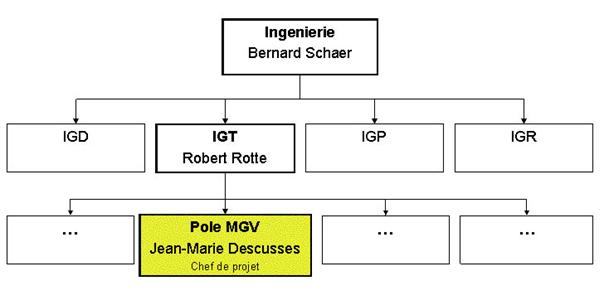

4.2.5. La Direction Technique de l’IngénierieLa Direction Technique de l’Ingénierie (IGT) gère la partie production de l’Ingénierie en général. Elle effectue dans ce cadre un travail d’expertise et de conseil.

IGT est découpée en dix départements et 4 pôles, chacun étant responsable d’une spécialité ou assurant une assistance à l’activité technique principale : le pôle de coordination technique, le pôle système d’exploitation, le département d’étude des voies (IG.EV), les ouvrages d’art (IG.OA), les installations fixes de traction électrique (IG.TE), la signalisation ferroviaire (IG.SF), l’étude des lignes (IG.LG), le laboratoire d’essais électriques (IG.LE), les télécommunications (IG.TL) et le projet ERTMS (système de gestion du trafic ferroviaire européen).

4.3. Situation du projet MGVLe projet MGV est un des pôles de IGT qui travaille de manière transverse avec plusieurs départements de l’Ingénierie effectuant la maîtrise d’oeuvre des systèmes de mesures qui seront installés à bord du MGV.

IG.TE s’occupe des mesures caténaires, IG.SF et IG.LE prennent en charge les systèmes de tests pour les appareils de signalisation sur les voies, IG.TL s’occupe des systèmes de mesures des éléments de radiocommunications et IG.EV étudie les appareils de mesures des défauts de voie et des interactions véhicule - voie.Afin de bien fixer les idées sur notre localisation au sein de la SNCF, ce schéma présente l’arborescence qui vient d’être énumérée.

Figure 3: Organigramme de la Direction de l'Ingénierie